中国科大实现量子椭圆偏振成像

中国科学技术大学郭光灿院士团队在量子椭圆偏振成像研究中取得重要进展:该团队史保森教授、周志远副教授课题组将高品质偏振纠缠光源与经典偏振成像技术相结合,在弱光场下实现了对周期性分布各向异性材料双折射特性的观测,并且展示了在同等光强环境下,该系统相较于经典测量系统具备更高的探测准确度及抗杂散光干扰能力。这项成果于4月4日在线发表在国际知名期刊《Npj quantum information》上。

偏振成像技术能够捕捉材料中与偏振相关的特性,显著增强传统成像中难以区分的背景与目标对比度,并能测量常规成像无法探测的光学常数、手性特征、应力应变分布等参数,其应用范围涵盖基础物理研究以及目标识别、应力检测、生物医学诊断和遥感等前沿领域。在偏振成像中引入量子光源照明为提高测量精度开辟了一条新的途径,特别是在低照度领域,科研人员已在理论及实验上证明特定的量子光源在同等光照强度下具备打破标准量子极限的能力,且纠缠光子源的非局域特性在远程操控领域同样具有重要意义。到目前为止,量子成像工作的重点是精确测量被测样品的外部形状,与偏振相关的量子研究大多聚焦在对均匀材料的单点双折射特性检测,而将偏振成像与量子纠缠相结合的工作仍有待探索。

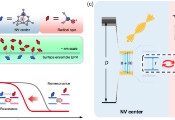

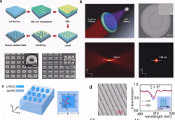

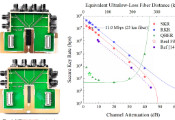

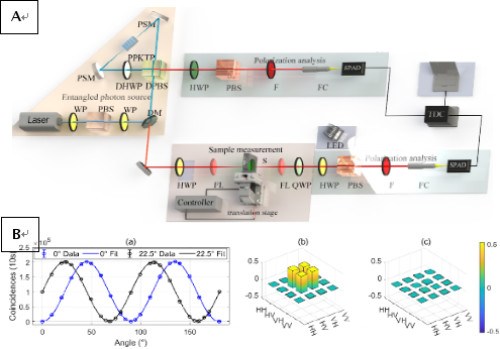

史保森教授、周志远副教授等人长期从事基于非线性过程的非经典量子光源的制备与应用相关研究,目前已经将量子光源应用于量子超表面边缘探测[Sci.Adv.6,eabc4385(2020)]、偏振干涉仪中的光子干涉行为研究[Phys.Rev.Lett.120,263601(2018)]等工作中。在这项工作中,团队将在偏振纠缠量子光源的制备与表征方面的优势引入到经典光度式偏振检测系统中,通过构造控制端和测量端分离的双路偏振检测结构,实现了量子椭偏成像系统的构建。该工作选取具有周期性双折射特性的各向异性材料作为样品,以结构相似性指数(SSIM)作为定量衡量成像品质的标准,在光照强度逐渐减弱至百光子量级的低照明条件以及不同强度的杂散光扰动光源下,对量子及经典偏振成像系统的结果进行质量评估和比对,验证了弱光条件下量子椭偏成像系统具备更高的测量准确性以及更强的抗干扰特性。此外,团队利用纠缠光源所特有的非局域性展示了系统在远程操控入射偏振态方面的特性,该特性使得量子椭偏系统在检测过程中对测量光路的干扰降到更低水准,有利于探测结果的稳定,并适用于一些不可达或易扰动的复杂探测环境。

该工作是量子纠缠与偏振成像相结合的一次有趣的尝试。通过结合两领域各自的优势,该系统有望在光敏薄膜材料的偏振特性检测,无接触、无创式生物医学偏振成像,以及复杂天气环境中的目标识别等方向实现潜在应用。中国科学技术大学已出站的博士后解孟雨与已毕业的博士生牛素俭为共同第一作者,史保森、周志远为论文共同通讯作者。这项工作得到了国家自然科学基金委、中国科学院、科技部和中国科大“双一流”建设经费的支持。