铌酸锂光学超表面:非手性结构双折射诱导手性共振模式

近年来,铌酸锂单晶薄膜制备技术的突破极大地推动了铌酸锂晶体在光学超表面等微纳光学器件中的重要应用。但是,铌酸锂晶体的高硬度和化学性质不活泼等特性给微纳加工带来巨大挑战;另外,常规的光学超表面制备材料多局限于各向同性材料,而各向异性铌酸锂晶体的双折射特性尚未在光学超表面领域实现系统性探索。

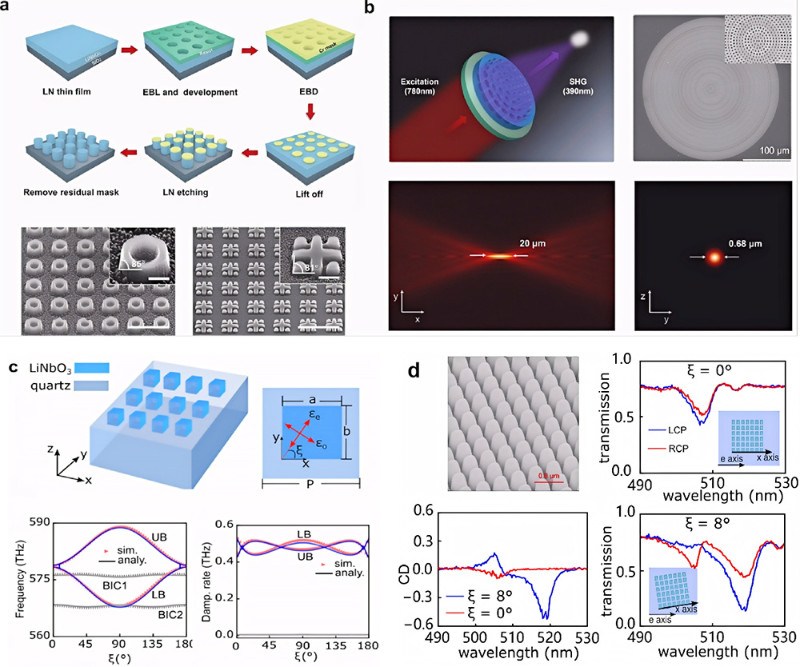

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心微加工实验室李俊杰团队长期聚焦于微纳光子学器件加工、设计及功能集成方面的研究;近几年,该团队对铌酸锂纳米光学展开了系统的研究,取得了一系列重要进展。首先,该团队发展了多组分气体协同刻蚀技术,实现了铌酸锂纳米结构的可控加工 (图a,Advanced Materials Technology 2024, 9, 2400318)。 基于该刻蚀技术,团队设计并加工出基于铌酸锂纳米孔结构的非线性超透镜,实现了将近红外光束频率上转换到紫外波段同时聚焦的功能(图b,ACS Photonics 2025,doi.org/10.1021/acsphotonics.4c02259)。最近,该团队发现了铌酸锂双折射导致的新现象,即由非手性结构产生手性光学响应。

团队建立了包含材料双折射响应的双模共振耦合波模型,并由此构造了空间结构上呈现出非手性特征的铌酸锂纳米结构(图c)。理论分析表明,当铌酸锂晶体的光轴旋转到特定的角度时,双折射导致结构的镜面对称性破缺,两个近简并的共振态产生强耦合效应,其杂化共振模式表现出巨大的手性,产生接近1的圆二色信号。在实验上,团队采用自研的多组分气体协同刻蚀技术,成功加工出所设计的铌酸锂纳米结构(图d),具备优异的表面形貌光滑度和侧壁陡直度。光谱测试结构证实了理论预测的核心结果,测得的圆二色信号达到0.53。 铌酸锂的晶体结构和所设计纳米结构均是非手性的,两者结合能够产生手性的光学响应,这一全新的现象将会启发新铌酸锂光学器件的设计,在微纳光学领域具有重要的科学意义。

研究成果以“Chiral Resonant Modes Induced by Intrinsic Birefringence in Lithium Niobate Metasurfaces” 为题发表在近期的 Physical Review Letters 2025, 134, 113802上,并入选了本期的Feature in Physics(物理亮点);美国物理学会《物理》杂志亮点栏目以“Birefringent Nanocubes Give Light a Circular Boost”为题撰写了专题报道。该论文的第一作者为微加工实验室的王博副研究员,通讯作者为李俊杰研究员和潘如豪副研究员,朱庭跃联培硕士生、刘宇男硕士生和杨海方研究员参与了该工作。该工作受到了国家自然科学基金、科技部国家重点研发计划、中国科学院和怀柔综合极端条件实验装置的支持。