中国科学院西安光机所在超表面非线性光子学领域取得重要进展

近日,中国科学院西安光机所瞬态光学研究室非线性光子技术及应用课题组在超表面非线性光子学领域取得重要进展,相关研究成果发表于中国科学院分区一区Top期刊Laser & Photonics Reviews(IF=9.8),论文第一作者为2020级博士生石文娟,论文第一完成单位和通讯单位为西安光机所。

非线性光学技术是全光信号处理、生物医学成像和量子信息等前沿领域的重要技术,受传统材料非线性光学效应弱、依赖强激光源和长相互作用距离等问题限制,难以满足集成化、低功耗纳米光子器件的发展需求。介电常数近零(Epsilon-near-zero,ENZ)材料具有超快、超强的非线性光学效应,有望解决这一难题。基于准连续域束缚态(Quasi bound states in the continuum,Q-BIC)的微纳结构通过高品质因子共振显著增强光与物质的相互作用,为调控非线性光学效应开辟了新途径。然而,Q-BIC体系存在的窄带宽特性及其对结构参数的极端敏感性,严重制约其实际应用。如何在微纳尺度下突破高品质因子与工作带宽之间的制约关系,实现高性能光子器件的设计与制备,已成为当前光子集成领域亟待解决的关键科学问题。

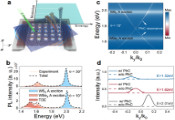

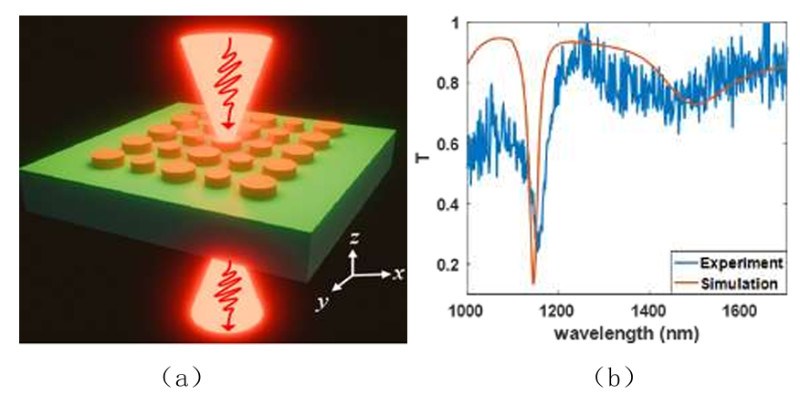

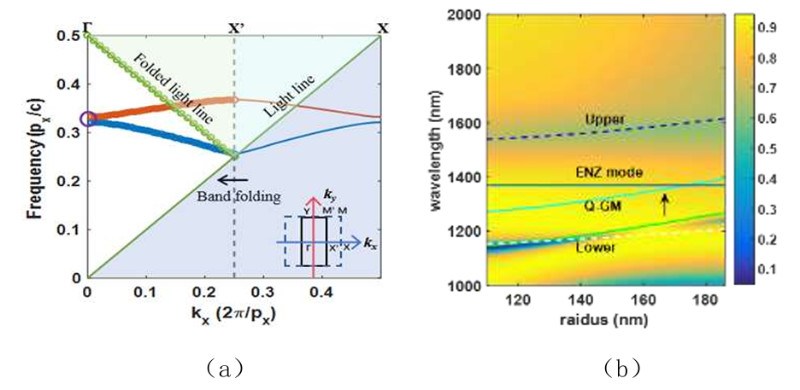

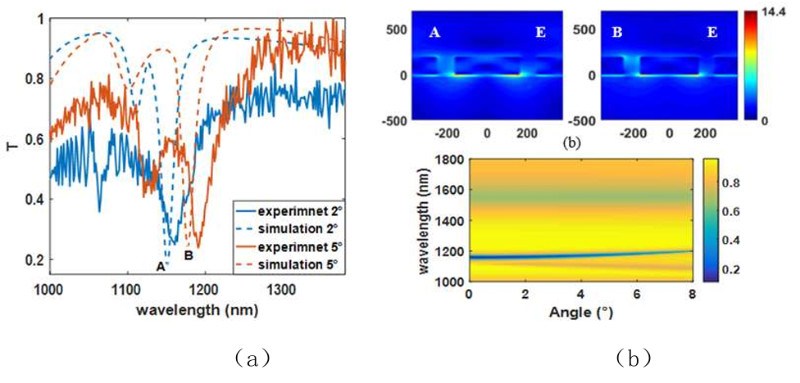

针对上述问题,研究团队首次提出了准导模(Quasi guide mode,Q-GM)与ENZ模式强耦合的非局域超表面结构设计,通过引入周期扰动实现第一布里渊区折叠,成功构建出角度可调的高品质因子Q-GM,突破传统 Q-BIC的波矢和波长限制。

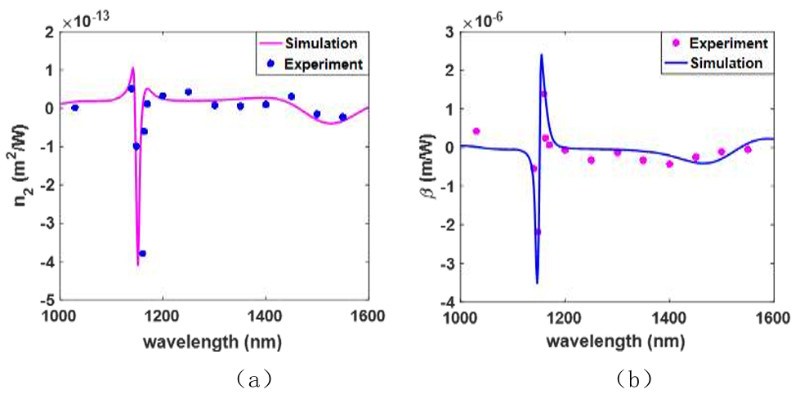

该耦合机制具有三大突破性优势:Q-GM与ENZ模式之间的强场重叠效应产生了260meV的能级反交叉分裂,显著增强非线性光学效应;正入射条件下,超表面的非线性折射率系数达到In2I=3.8×10-13m2/W,比ENZ薄膜的非线性系数提升了3个数量级,有效降低片上非线性光子器件功耗;得益于Q-GM在宽波矢的高品质因子,实验测量超表面非线性系数随入射角的增加具有鲁棒性,实现了宽带可调的强非线性光学效应。

研究成果为开发具有大角度、多波长调控的非线性光子器件提供了全新的技术路线,在集成光子学、全光信号处理及生物传感成像等领域展现出重要的应用潜力。