清华大学王亚愚、张金松团队合作揭示自旋构型对反铁磁量子反常霍尔效应的调制

自2013年清华物理系团队与合作者在铁磁拓扑绝缘体中发现量子反常霍尔效应以来,探寻全新的量子反常霍尔系统始终处于凝聚态物理研究的前沿。MnBi2Te4作为首个同时具有二维结构、本征反铁磁序和能带拓扑性的量子材料,在过去几年引起了广泛关注。尽管在奇数和偶数层MnBi2Te4中已经分别观测到量子反常霍尔效应和轴子绝缘体态,但是该体系材料和器件的质量普遍欠佳,为更加深入的研究带来很多挑战。

过去五年间清华大学物理系王亚愚、张金松团队与合作者持续对MnBi2Te4体系进行深入研究,特别是将氧化铝薄膜引入器件制备的微纳加工流程,极大提升了器件质量和可重复性,从而可以在较大的参数空间系统研究反铁磁自旋构型对量子反常霍尔效应的调制。相关研究成果以“反铁磁量子反常霍尔效应下的自旋翻转和翻转”(Antiferromagnetic quantum anomalous Hall effect under spin flips and flops)为题,于4月16日发表于《自然》(Nature)杂志。

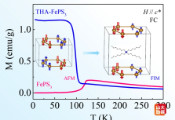

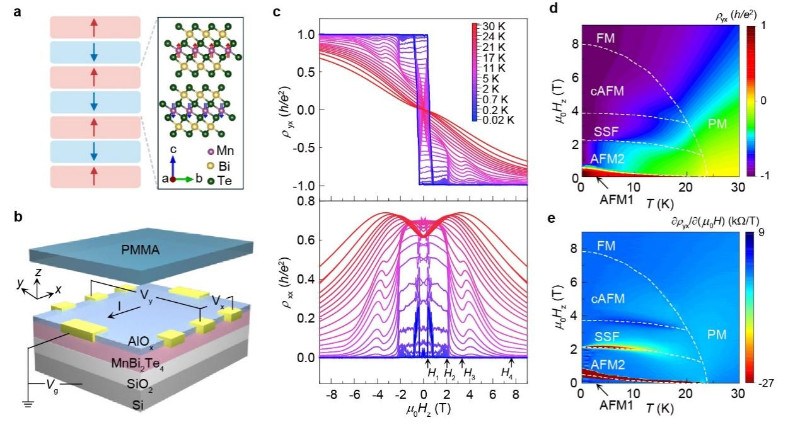

MnBi2Te4是一种典型的具有层间范德华相互作用的二维材料,其每一层结构单元都由七个原子层(Te-Bi-Te-Mn-Te-Bi-Te)组成(图1a)。每一层内的Mn呈现铁磁排布且磁化方向垂直于平面向外,而相邻层间则存在反铁磁相互作用。在外磁场下,这种二维反铁磁有序态可能存在多种构型,从而展现丰富的拓扑量子输运行为。然而此前基于MnBi2Te4的输运器件普遍存在较多缺陷,例如该团队此前发现的标准电子束曝光工艺中光刻胶对表面磁性的破坏。通过对此前多种器件构型及相关物性的分析,团队成员意识到氧化铝与材料的界面可能起着关键的作用,因此开发出一种全新的器件构型(图1b)。通过在样品表面沉积一层三纳米的非晶氧化铝薄膜,不仅实现了光刻胶与拓扑表面态的物理隔绝,而且可以显著提升表面层的磁晶各向异性。

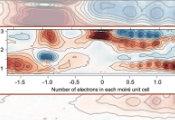

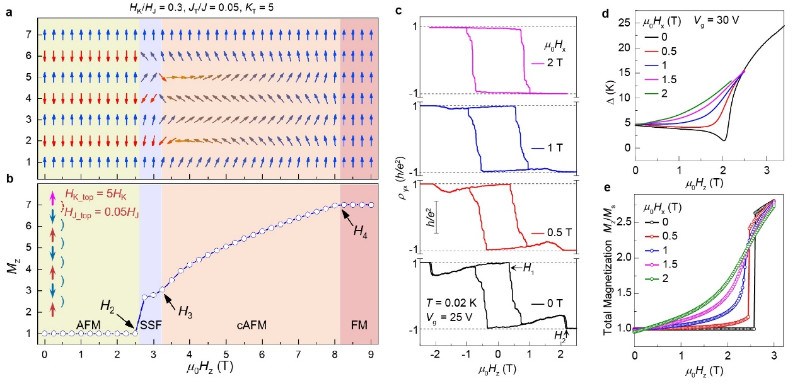

在通过以上新工艺制备的七层结构单元器件中,团队成功获得了零场量子化的霍尔电阻平台,并可以在较大的栅极电压、测量温度以及面内和面外磁场参数范围对其相变行为进行系统研究。图1c展示了不同温度下霍尔电阻和纵向电阻随面外磁场的演化,展示了复杂而系统的相变行为。在温度-磁场平面上绘制的霍尔电阻率及其导数的演化可以更直观地呈现其相图,如图1d、e中的彩色图谱所示。输运性质展现的丰富相变行为来源于体系不同的磁构型,包括反铁磁(AFM)、表面自旋翻转(SSF)、倾斜反铁磁(cAFM)、铁磁(FM)以及顺磁(PM)。不同的磁构型导致体系的能带结构,特别是拓扑电子态的能隙发生显著变化,从而对拓扑边缘态的量子输运行为产生调制作用。为深入阐释材料在不同磁场环境下的量子基态,团队成员运用一维反铁磁链模型进行数值模拟与理论计算(图2a和2b),与实验数据高度契合。这一结果极大加深了研究人员对反铁磁自旋构型和拓扑量子输运性质之间紧密关系的理解。

该研究的另一个重要发现是,MnBi2Te4中量子反常霍尔效应对面内磁场的响应超乎预期。如图2c所示,面内磁场不仅可以增强量子反常霍尔效应的矫顽场(或自旋翻转磁场),而且可以显著提升其量子化水平和平台宽度,这与该团队此前在铁磁拓扑绝缘体中发现的面内磁场压制量子化行为截然相反。这一异常行为不仅反映了反铁磁量子反常霍尔效应的独特机理,也显示了其抵抗外磁场扰动的优势。图2d展示了随着面内磁场增加,拓扑表面态热激发能隙增大的实验结果,这一趋势也通过自旋链的模拟(图2e)得到佐证。MnBi2Te4中面内磁场增强矫顽场的行为在磁性材料中极为罕见,其微观机制还有待在后续研究中进一步揭示。

该研究由王亚愚、张金松团队与中国人民大学物理系刘畅研究组合作完成,王亚愚、张金松和刘畅为论文的通讯作者。清华大学物理系博士生连梓臣和科研助理王永超为论文共同第一作者。其他合作成员包括清华大学物理系江万军教授、徐勇教授、董文翰博士、马莽原博士、许良才博士、李耀鑫博士、博士生董泽昊和李曰覃,中国人民大学博士生王永谦、杨帅、付博涵,北京量子信息研究院冯洋研究员。研究得到国家自然科学基金委科学中心项目、国家重点研发计划、合肥实验室项目、新基石研究员项目、北京市科技新星计划以及清华大学物理系公共仪器平台的支持。