联合攻关,为基于笼目晶格的关联量子物态构筑提供新路径

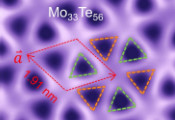

近日,武汉大学物理科学与技术学院张晨栋课题组与袁声军教授、吴冯成教授,以及中国人民大学季威教授等合作者组成联合团队,在二维极限笼目晶格材料的研究上取得重要进展。该工作以“Ferromagnetism and correlated insulating states in monolayer Mo33Te56”为题,发表在Nature子刊Nature Communications(《自然·通讯》)上。武汉大学物理科学与技术学院为论文第一署名单位,我校物理科学与技术学院博士生潘泽敏、熊文奇博士,中国人民大学戴佳琦博士,我校物理科学与技术学院张辉博士为文章共同第一作者。

在凝聚态物理领域,费米面附近的平带由于电子动能的抑制,是实现各种多体关联物态、例如Mott绝缘、非常规超导态和量子反常霍尔效应等新奇量子物态的理想平台。现有研究大多集中于人工构建的多层结构,如转角石墨烯等莫尔异质结,其中平带的形成受限于严格的堆垛角度与复杂的界面工程,且较小的载流子浓度都制约了其在实际应用中的可操作性。尽管理论研究通过高通量计算预测了一些天然晶体材料可能具有费米面处的平带特性,但至今未能得到实验验证。实验上探索并实现费米能级附近的纯净平带,是当前量子材料研究中的关键科学问题。

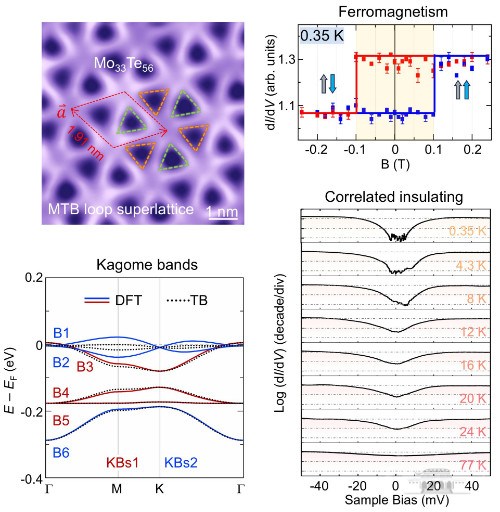

笼目晶格(Kagome lattice)因其独特的几何特性所导致的电子波函数的破坏性干涉,是实现平台/狄拉克能带的理想平台之一。现有的笼目材料多为块体材料,其不可避免的层间作用往往导致笼目能带与其他能带发生混合,或使得笼目能带远离费米面。为此,研究团队聚焦于在理想二维极限下构筑笼目晶格,创新性地提出了利用孪晶界超晶格合成笼目几何结构的策略,成功制备出单原子层Mo33Te56。通过结合扫描隧道显微镜/谱、原子力显微镜等先进实验技术,以及密度泛函理论和紧束缚模拟,研究团队确认该材料具备笼目晶格的几何对称性,在费米能级附近形成了多套纯净的笼目平带。更为重要的是,实验证实了笼目能带的关键物态,即部分填充带来的电子关联物态:自旋极化STM测量证实了Mo33Te56是第一个单原子层极限的笼目磁体,其在0.35 K温度下展现出显著的铁磁回滞特性,矫顽力场达到0.1T;此外,费米能级处存在显著的电子关联能隙,且在磁场下展现出极化塞曼效应。

该研究实现了二维极限下平带驱动的强关联电子态及自发磁性,为基于笼目晶格的强关联量子材料的设计提供了新的路径,并为平带驱动的量子相研究提供了更加清晰的物理平台。研究得到国家自然科学基金、武汉市重点研发计划、科技部重点研发项目等的基金资助。