清华大学航院郑泉水团队合作实现结构超滑界面超高热导的分辨测量

石墨作为人类最早开发利用的层状材料之一,自16世纪被应用于书写至今,在凝聚态物理与材料科学领域持续焕发着生命力。当两个原子级光滑的石墨表面以一定旋转角度堆叠时,其界面将实现近零摩擦和零磨损的结构超滑状态。这种超滑界面为微机电系统、精密制造等领域的摩擦磨损难题提供了革命性解决方案,近年来基于该特性开发的微发电机、静电驱动器等原型器件已展现出突破性性能。此外,这种范德华材料之间的转角界面还展现出一系列奇异的电学与光学性质,例如超导、拓扑绝缘体等,受到了学术界的广泛关注。

然而,这种奇特的结构超滑界面的热输运特性却始终笼罩在迷雾之中。尽管人们对石墨优异的热学性质早有研究并加以利用,但其中新奇的热输运现象,比如声子水力输运和第二声,至今仍存在许多未解之谜。而或许更令人意外的是,石墨的本征热导率,事实上也仍无定论。这侧面反映了对于石墨这种层状材料的导热研究的挑战。而对于石墨内“深埋”的超滑界面,其热测量则更加困难。因此,尽管有一些理论计算工作讨论了层间转角对于界面导热特性的影响,可靠的实验测量仍鲜有报道。而这对于深化声子输运的机理认识,以及基于石墨的器件热管理和芯片散热都十分重要。

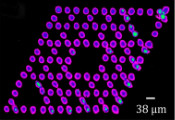

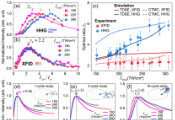

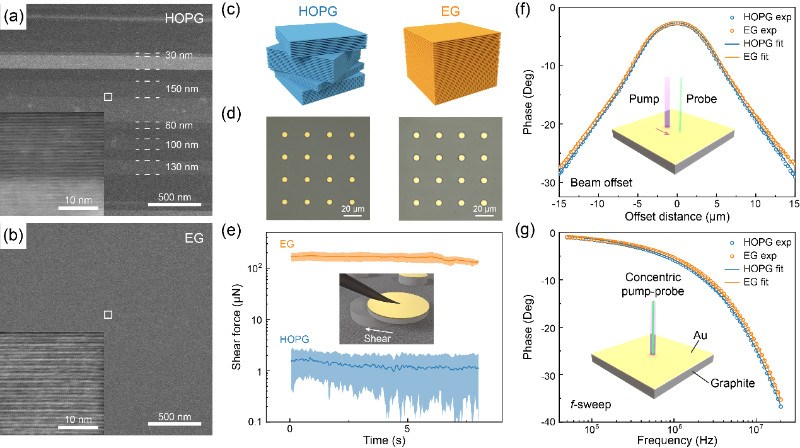

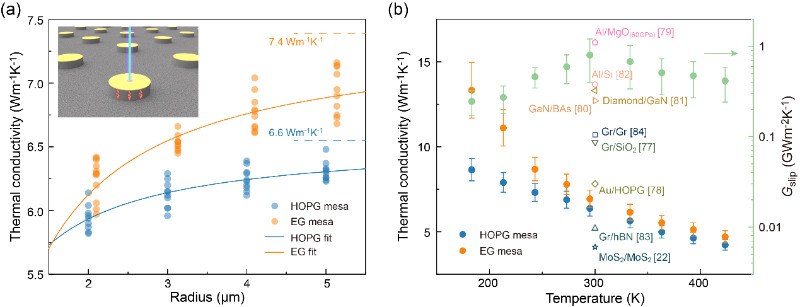

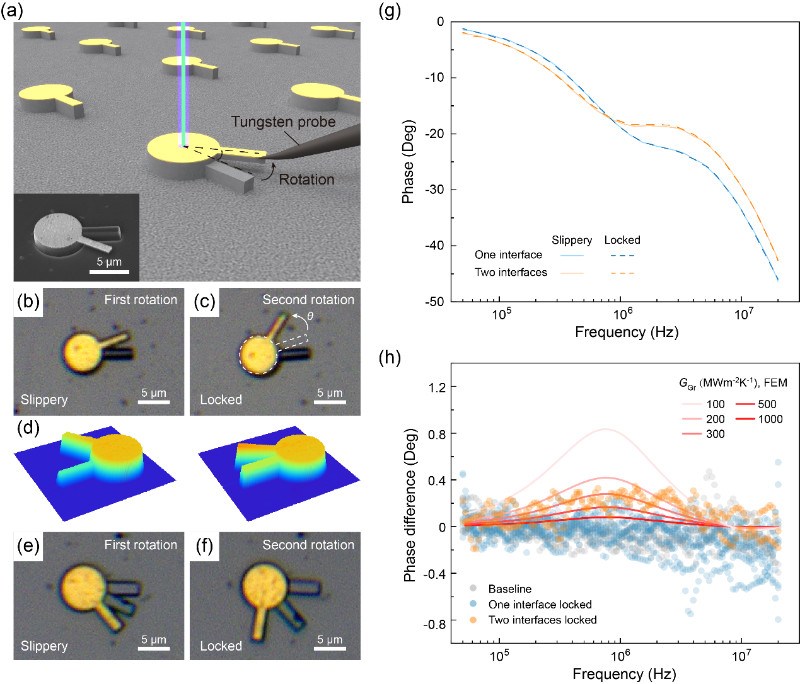

近日,清华大学航天航空学院郑泉水院士团队与北京大学宋柏研究员等团队合作,首次实现了对于石墨结构超滑界面的热输运测量。研究团队选用高定向热解石墨(HOPG)中天然存在的旋转界面作为研究对象(图1),通过结合微纳加工形成石墨岛的技术与频域热反射法(FDTR),实现了对超滑界面的力学特性与热输运性质的同步表征。该研究采取了两套研究方案。首先利用北京大学刘开辉教授团队外延生长的无转角界面的高质量外延单晶石墨(EG),准确测量了两种石墨样品的面外方向热导率。通过热导率差异推算出HOPG中多个结构超滑界面的热阻总体贡献并由此估算出单个界面的热导(图2)。

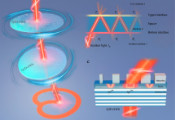

在此基础上,直接在HOPG上加工带旋转柄的石墨岛,并利用自行搭建的精密力学操作平台推动其中的特定界面旋转,对比旋转前后的热测量信号差异(图3)。这一过程不仅确保了石墨界面的质量不会因转角发生变化,同时也保证了旋转前后仅有转角这个单一参数发生变化。

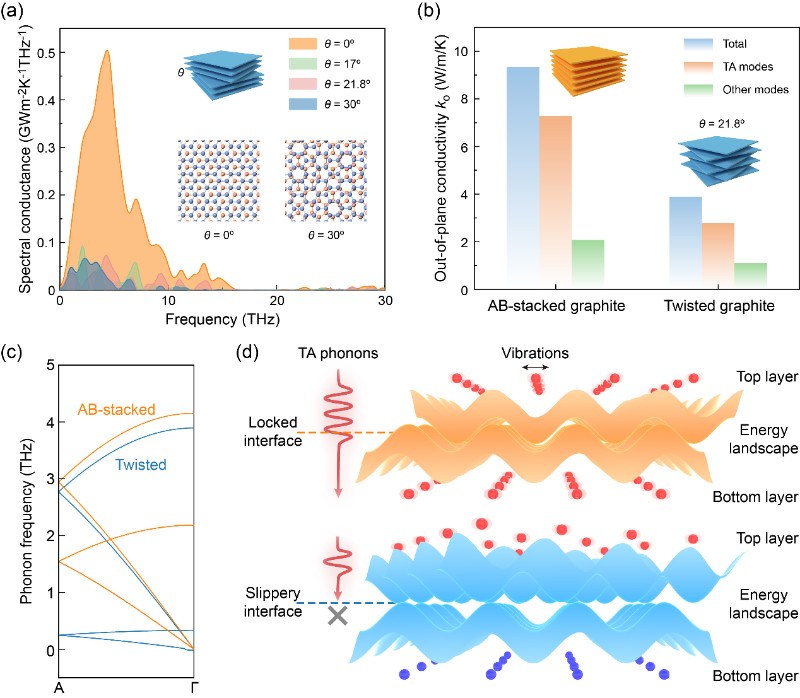

令人意外的是,实验测得结构超滑界面的热导高达约600 MWm⁻²K⁻¹,超过现有实验报道的人工堆叠范德华材料结构的热导约一个数量级,并且接近文献中所有实测界面热导的最高纪录。此外,尽管探测这样的超高热导面临巨大挑战,本研究仍然成功分辨了界面扭转角度变化导致的超过30倍的热导变化。得益于华中科技大学刘德欢教授的长期积累,团队结合分子动力学模拟和密度泛函理论计算,揭示了横向声子主导的热输运机制(图4)。基于结构超滑领域经典的鸡蛋盒模型,团队进一步提出了扭转角度影响热输运的普适物理图像,建立了界面摩擦力学与热输运行为之间的直接关联。

长期以来,石墨中结构超滑界面的优异力学与电学特性备受关注,该研究则首次揭示了超滑界面同时还具有卓越的导热性能,并且确立了层间旋转作为主动调控热流的一个新自由度,为基于界面扭转的新型热管理技术奠定了基础。此外,团队发展的独特实验技术,也为未来探索扭转范德华材料与器件中的声子动力学及热输运行为开创了激动人心的全新可能。

相关研究成果以“转角石墨中结构超滑界面的超高热导”(Ultrahigh thermal conductance across superlubric interfaces in twisted graphite)为题,于4月11日发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。

清华大学微纳米力学与多学科交叉创新研究中心、清华大学工程力学系博士生杨馥玮为该论文第一作者,北京大学工学院博士生周文江、北京大学物理学院博士后张志斌、清华大学深圳国际研究生院博士后黄轩宇为共同第一作者;华中科技大学能源与动力工程系教授刘德欢、北京大学物理学院教授刘开辉、清华大学教授郑泉水院士、北京大学工学院研究员宋柏为该论文的共同通讯作者。

研究得到国家自然科学基金委项目、科技部国家重点研发计划、广东省基础与应用基础研究项目、新基石科学基金会“科学探索奖”、基础学科拔尖学生培养计划力学班、深圳市超滑技术重点实验室、北京大学微米纳米加工技术全国重点实验室以及北京大学和华中科技大学高性能计算平台的支持。