国家纳米科学中心在法布里-珀罗微腔增强单层WS2激子发射方面取得新进展

国家纳米科学中心刘新风研究员团队,联合北京师范大学张文凯教授团队和北京理工大学黄元教授团队在法布里-珀罗微腔增强单层WS2激子发射方面取得新进展。研究团队通过机械剥离的单层WS2与SiO2/Si微孔耦合构筑法布里-珀罗腔,研究了在法布里-珀罗腔作用下单层WS2激子发射增强,最大增强因子达~438。该研究揭示了一个增强激子发射,同时削弱衬底效应的实用性平台,并系统阐明了硅基微孔体系中单层WS2的荧光增强机理。相关成果发表在Nano Letters杂志上(DOI:10.1021/acs.nanolett.4c05219),并以Supplementary Cover形式在线发表。

二维单层过渡金属硫化合物(TMDs)是一种直接带隙半导体材料,突破了块体材料的厚度限制,库仑屏蔽效应的降低产生大的激子结合能,确保了其室温下激子的发射强度。单层TMDs材料非键合表面有助于它们转移或直接生长到不同的衬底上,无需考虑晶格匹配等问题。但是,低量子产率和短荧光寿命是制约单层TMDs材料实际应用的主要因素。单层TMDs原子级厚度限制了其光与物质相互作用,导致弱的激子吸收与发射。而且单层TMDs生长、转移的衬底对其激子荧光产率也具有显著影响,这种影响主要是由于衬底诱导的掺杂单层和缺陷相关的激子非辐射复合过程。因此,在室温下实现理想的单层TMDs激子发射器仍是一项艰巨的任务。轨道角动量、栅极电压和表面工程等方法已被用于硅基微孔体系中单层TMDs的激子发射增强,但其荧光增强仅为一个数量级。同时,缺乏对荧光增强全面、详细的机理解释,这对硅基单层TMDs材料在小型化光电器件中的应用与发展十分重要。

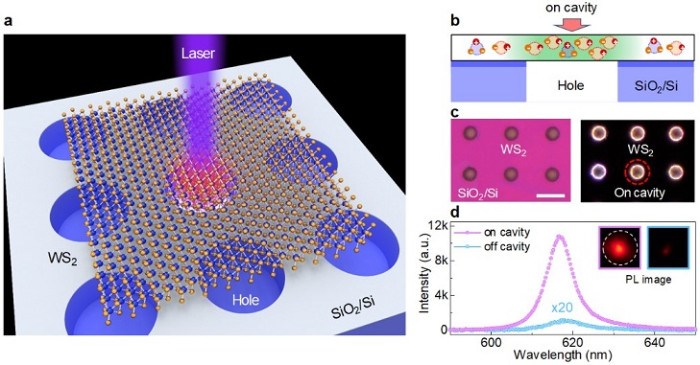

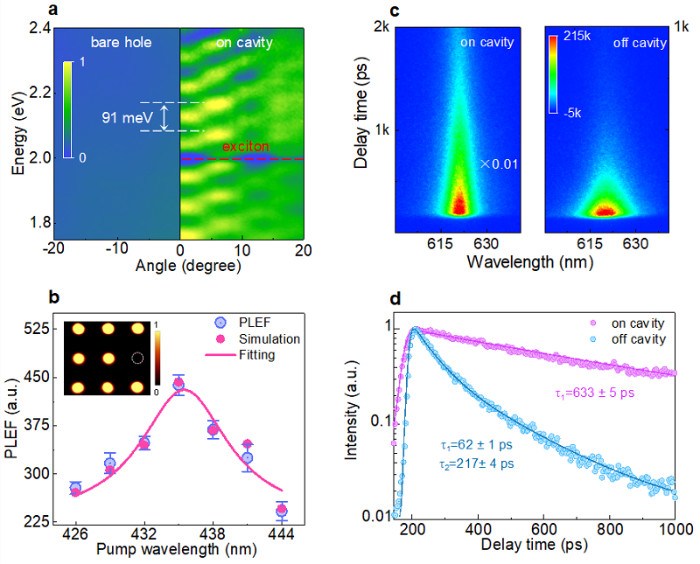

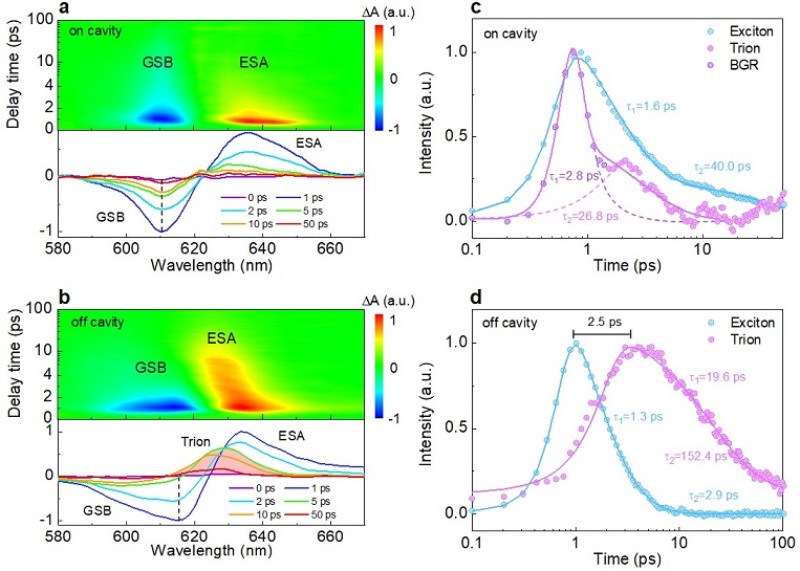

研究团队使用电感耦合等离子体刻蚀法制备SiO2/Si衬底的微孔阵列,并将机械剥离得到的单层WS2定点转移到SiO2/Si微孔上构筑法布里-珀罗微腔。结合光学显微成像,扫描电子显微镜以及原子力显微镜表征样品结构。通过稳态荧光光谱与荧光成像证明了在法布里-珀罗腔中单层WS2具有明显的荧光增强。角分辨反射光谱证明了单层WS2与SiO2/Si微孔成功构筑了法布里-珀罗腔,通过调控激发波长与法布里-珀罗腔模式之间的失谐,获得了单层WS2中最大的激子荧光增强因子~438。变温荧光光谱说明了室温下收集的信号主要来自于激子发射,且由于衬底效应的减弱,单层 WS2 on cavity在低温下出现了多激子发射现象,体现了更好的样品质量。时间分辨荧光光谱与瞬态吸收光谱证明了悬空的单层WS2削弱了衬底效应,减少了三子的产生,使更多的激子以辐射复合的方式衰减,产生更长的激子辐射寿命。本项研究证明了单层TMDs与硅基微孔耦合体系是增强激子发射、削弱衬底效应的实用性平台,为单层TMDs材料在集成光电子学领域的发展开辟了道路。

国家纳米科学中心联合培养博士生鲍笑天为文章第一作者,刘新风研究员、张文凯教授、黄元教授为通讯作者。该项工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目支持。