4035秒!北京量子院研制的光声量子存储器信息存储时长创新世界纪录

近日, 北京量子信息科学研究院(以下简称“量子院”),量子计算云平台李铁夫、刘玉龙团队与芬兰Aalto大学、QTF量子研究中心Mika A. Sillanp教授合作,基于高硬度的单晶碳化硅薄膜材料,成功研制出多模态长寿命的光声量子存储器。存储器在模式稳定性以及信息存储时长等关键性能上刷新了国际记录。2025年1月31日,相关成果以“Degeneracy-breaking and long-lived multimode microwave electromechanical systems enabled by cubic silicon-carbide membrane crystals”为题在线发表于国际知名期刊《自然-通讯》(Nature Communications)上。

光声接口器件作为量子信息处理的关键技术,一直以来都备受科研人员的关注。高品质因子(Q 因子)机械振子在这些领域中扮演着至关重要的角色,其性能的优劣直接影响到量子信息的存储、传输和处理效率。然而,传统材料和结构的机械振子在 Q 因子和频率稳定性等方面存在一定的局限性,难以满足日益增长的量子技术需求。3C-SiC 作为一种具有优异性能的半导体材料,以其高热导率和高应力特性,为高 Q 因子机械振子的研发提供了新的可能。

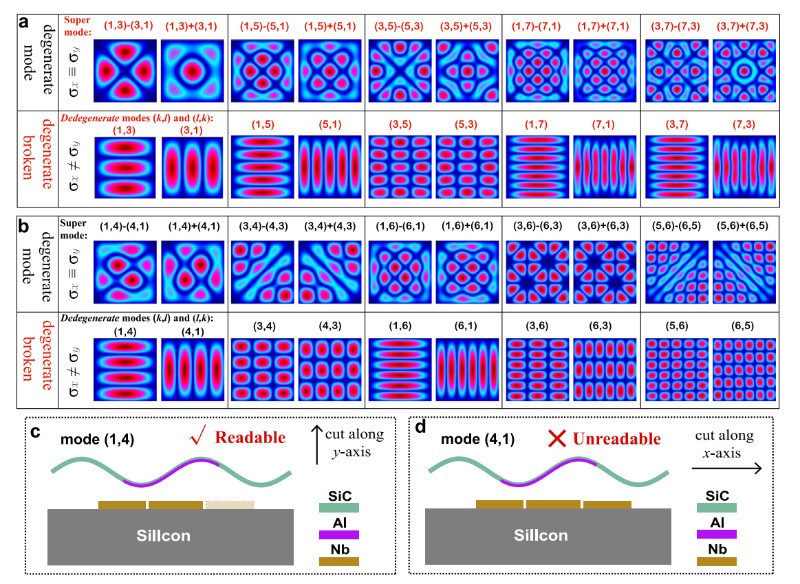

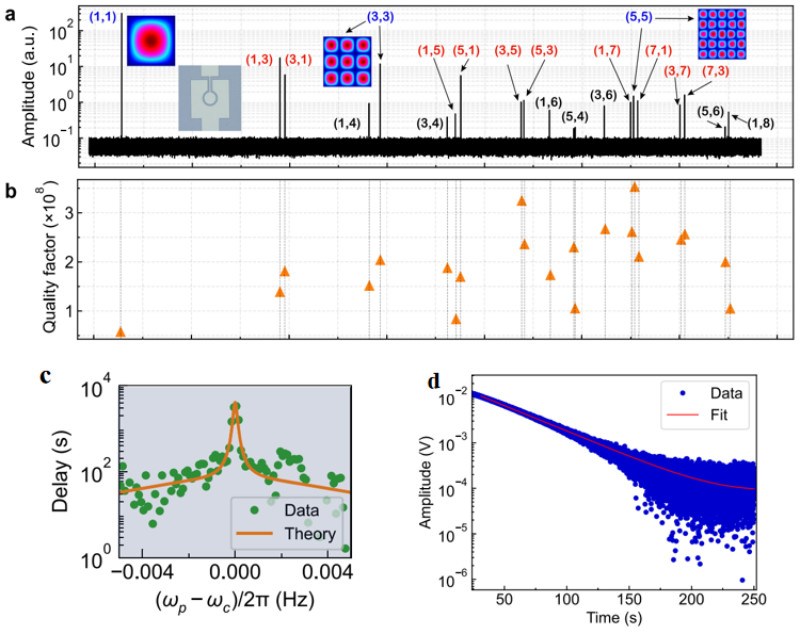

研究团队在 3C-SiC 薄膜晶体中发现了机械振动模式简并破缺现象。表现为非均匀应力的作用下,原本简并的机械模式发生频率分裂,形成具有微小频率差异的模式对。这些模式对不仅保留了高 Q 因子的特性,还展现出独特的模式形状,为微波光声接口系统的精确控制提供了更多选择。例如,(1,3)和(3,1)模式对,以及(1,4)和(4,1)模式对等,都表现出极高的 Q 因子,且具有明显的中心垂直位移,这使得它们能够通过微波腔电机械相互作用被有效地读取,部分模式对的表面振动形貌如图1所示。

c可有效构筑机械模式;d无效耦合的机械模式

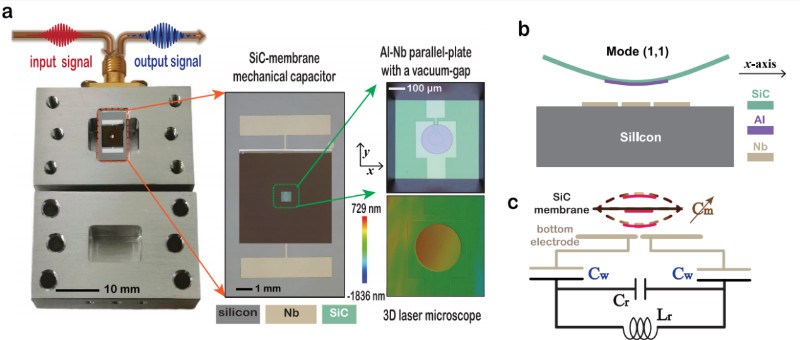

为验证 3C-SiC 膜晶体的性能,研究团队设计并搭建了一套精巧的实验装置。该装置如图2所示,包括一个三维超导微波谐振腔和一个机械平行板电容器芯片。3C-SiC 膜芯片被精心制作并安装在谐振腔内,通过金属化处理和特定电极结构设计,实现了与微波腔场的高效耦合。实验中,研究人员采用了连续波泵浦-探测方案和脉冲泵浦-探测序列,对机械振子的性能进行了全面测试和表征。通过精确控制外部驱动功率和探测信号的频率,研究人员能够实时监测机械振子的动态行为,包括其共振频率、Q 因子以及能量衰减率等关键参数。

b 机械电容耦合示意图;c 机电芯片集总电路图

单晶碳化硅薄膜所提供的声学模式具备极高的频率稳定性,为构建多模态光声存储器件开辟新篇章。实验中研究团队表征了21 个机械模式,其中 19 个模式的Q 因子超过了108,展现出极高的品质因子(如图3所示)。特别值得一提的是,(1,3)模式共振频率为 871.318 kHz,Q 因子达到了1.18×108,能量衰减率仅为 8.2 mHz,纯退相干率更是低至 0.28 mHz,这些优异的性能指标为量子信息处理中的长寿命存储和低噪声操作提供了坚实的基础。此外,研究人员还实现了4035秒,超过长达一小时的群延迟时间,如图3c所示。这一成果在微波电机械系统中尚属首次。受益于极高的稳定性,振子能量退相干结果如图3d所示,单晶碳化硅薄膜为慢光技术和光信号存储开辟了新的篇章。

该项工作在振子的稳定性、慢光群延时以及声子的相干存储时间等关键指标方面创造了多个世界记录。本研究通过在 3C-SiC 膜晶体中引入简并破缺现象,成功实现了高 Q 因子机械振子的突破。这种长时间高稳定的机械振动为固态量子信息存储带来了新的可能性,同时为高精度传感器和异构网络的构建带来了新的机遇。后续团队将进一步推动多通道高性能“微波-光”量子相干接口核心仪器的构建,为分布式量子网络构建提供重大支撑作用,为量子信息处理等领域提供高性能的物理平台。

该论文作者包括量子院副研究员刘玉龙、助理研究员孙换莹、高级工程师刘其春、吴海华、芬兰 Aalto大学 Mika A. Sillanp?? 教授以及量子院工研部部长李铁夫研究员。本工作得到了北京市国际港澳台合作项目、国家自然科学基金委和中国科协青年人才托举工程等相关项目的资助。