中国科大提出并实现了各种针对长程连接的片上频率合成维度

中国科学技术大学郭光灿院士团队在片上光学模拟领域取得重要进展。该团队李传锋、唐建顺等人在基于薄膜等酸锂光芯片的频率合成维度研究中,提出了将模拟的格点限制在腔模内的新方法方法并进行了实验验证,极大地降低了片上频率合成维度的频率要求。该成果12月5日发表在国际著名期刊《物理评论快报》上。

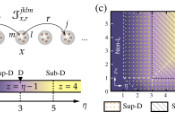

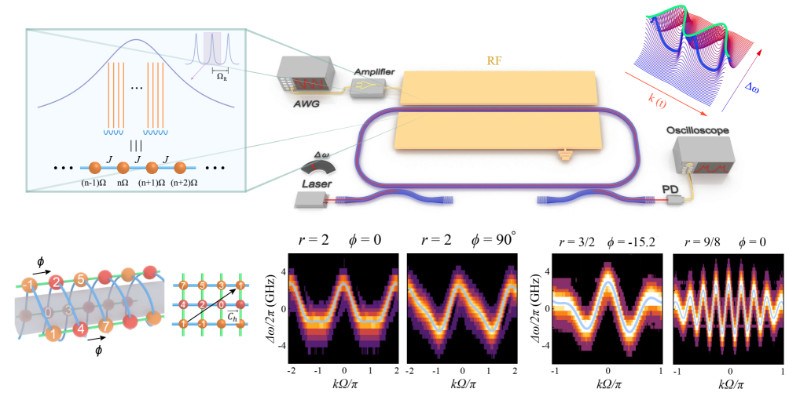

以光为意义的载体的频率合成维度是近年来兴起的一种模拟手段,用于研究不易直接接触或脱离的物理系统,对验证理论来说对预测物理现象具有重要意义。在许多工作中,中间用含电光调制器的光纤环腔实现频率合成维度,其中以间隔为自由光谱范围(FSR)的模式作为格点,用电光相位调制引入格点之间的通信,其调制频率通常为FSR的整数倍。同时,薄膜等酸锂芯片具有高电光系数的天然条件,以及高稳定性和强可扩展性的优势,非常适合作为频率合成多种的平台。然而,光芯片上的腔长短,FSR大,导致了以前的方法所需的调制频率(10GHz或更高),对片上的调制效率以及配套的设备都提出了非常高的要求。特别是存在长程耦合时,所需的频率将进一步翻倍,极大地抑制了片上频率合成维度的发展。

在本工作中,研究小组为了解决这一难题,提出可以通过使用远小于一个腔模宽度的调制频率(MHz量级),去选出一系列限制在腔模之内的频率作为合成的格点在合理的这种近似下,研究组实验验证了方法与传统的实现方法得到的准动量空间的能带完全达到。实验结果表明,在频率晶格通常的长程中存在8倍和9倍连接时,该方法将实验的频率要求降低了5个数量级以上。

本工作在极高精度对片上合成带来了困难的同时,也保持了传统实现方法的拓展性,能够推广应用至更高维的模型中,在薄膜钾酸锂光芯片上实现高审稿人高度评价该成果“在研究光子芯片合成维度领域开辟了一条新途径(为研究光芯片上的合成维度开辟了一条新途径)”。

中国科学院量子信息重点实验室生汪兆安、曾晓东、特任副研究员王轶韬为论文的共同第一作者。该工作得到了合肥国家实验室、国家自然科学基金委、中国科学院、省安徽和中国博士后基金的资助。