清华大学濮云飞、段路明研究组实现多模增强的12公里量子中继节点

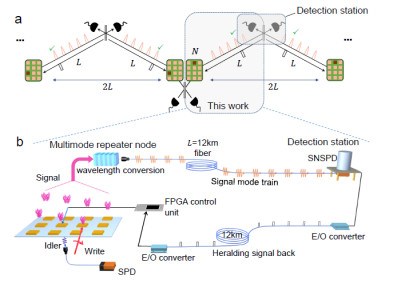

近日,清华大学交叉信息研究院濮云飞和段路明研究组,在冷原子系统中实现了12km光纤长度上多模式增强的预报式原子-光子纠缠。本工作创造了多项城际(>10公里)量子互联网的世界纪录,包括:1.城际距离上的原子-光子纠缠产生速率(1.95kHz);2.城际距离上原子-光子纠缠产生速率和量子存储器退相干速率的比值(又称“信道效率”,达到0.46);3.纠缠效率通过多模复用的增强倍数(280模式,增强140倍)。特别值得关注的是,当未来使用两个此种量子中继节点来实现双节点网络时,信道效率可达到0.92,接近于信道效率大于1的扩展阈值。该成果论文以“Fast delivery of heralded atom-photon quantum correlation over 12km fiber through multiplexing enhancement”为题,于2024年11月27日在Nature Communications(《自然·通讯》)杂志在线发表。

量子网络和量子中继是未来实现超大规模量子计算,洲际量子通讯,全球量子互联网,超高精度量子精密测量的必经之路。量子网络规模扩展的难点在于,网络节点之间通过光子干涉产生预报式纠缠所消耗的时间必须小于量子网络节点的相干时间(即“信道效率”大于1),在这种情况下量子网络才能通过纠缠交换的方法实现规模扩展,以及有效利用多对(大于等于2)远距离量子纠缠。因此,信道效率大于1是量子网络扩展的条件。目前,信道效率大于1只能在实验室规模(光纤长度约为10m)的量子网络上实现。对于城际规模(光纤长度大于10公里)的量子网络,由于光在光纤中的传播时间限制,单次纠缠尝试所消耗的时间很长(约为百微秒量级)。因此而导致的低实验重复率极大地限制了远距离纠缠的产生速率,所以目前全世界已经实现的城际距离量子网络最高的信道效率也小于0.01。

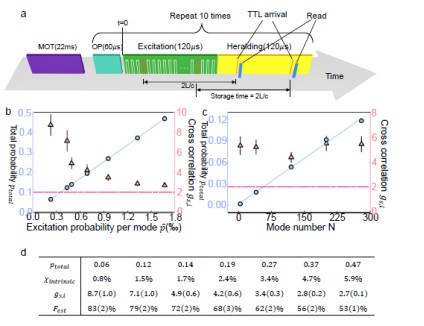

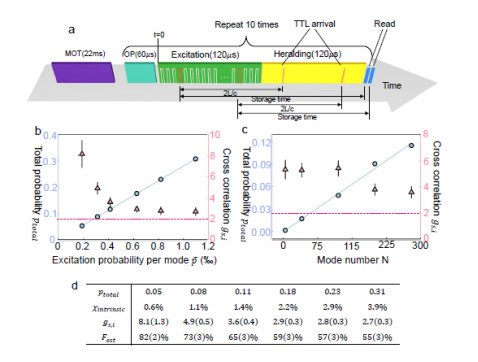

在本工作中,濮云飞、段路明研究组通过对总共280个DLCZ量子存储器模式(70个独立可寻址的存储单元和4个不同的角度模式)的时分复用,将12公里的长光纤全部填满。在这种情况下,单次纠缠尝试所需要的时间从120微秒降低到850纳秒,将实验重复率提高了140倍,从而实现远程原子-光子量子纠缠的超快分发。信道效率达到目前世界最佳的0.46。同时这也是城际量子网络信道效率首次达到接近于1这个量级的里程碑。未来如果通过单光子纠缠的方式连接两个这种量子中继节点,可以达到0.92的信道效率,将有望达到城际量子网络的扩展阈值,使未来的多节点(>2)量子中继和量子网络成为可能。

在本工作中,濮云飞、段路明研究组通过对光子收集信号返回时间的反馈,可以准确定位出已产生纠缠的存储器地址和角度模式,并且可以在任意想要的时刻对已产生纠缠的存储器模式进行读出操作。这种按需读取的能力也是未来量子中继的必备功能,且因为难度较高,此前的实验很少能够实现。

该论文共同第一作者为清华大学交叉信息院博士后张胜(目前为北京大学副研究员)和2022级博士生石纪轩,共同通讯作者为清华大学交叉信息院段路明院士和濮云飞助理教授。其他作者还包括清华大学交叉信息院2021级本科生梁亦博,2023级博士生孙跃东和助理教授吴宇恺。此项目得到了科技创新2030、清华大学自主科研计划、教育部、清华大学笃实专项和启动经费、国家重点研发计划的资助与支持。